Pagina pubblicata in data

19 settembre 2023

Aggiornata il 31 gennaio 2025

Acquista il libro dedicato al senso sulla pratica del Taiji Quan Una tamerice in attesa della sua primavera.

Scarica il nuovo numero di Spiralis Mirabilis, la rivista 100% gratuita dedicata al Taiji Quan ed al Qi Gong clicca qui.

La seconda parte di questo articolo è leggibile nell'articolo: "L'alba del QiGong".

Fin dai propri albori, la cultura cinese, ha compreso l’importanza del ruolo dell’esercizio fisico nel garantire alle persone un buon livello di salute fisica e psicologica.

Cinquecento anni fa, come mille anni fa, non esistevano palestre che offrivano corsi di ginnastica a cui iscriversi. Il movimento corporeo a fini di preservare la salute fu, infatti, svolto nell’ambito di tradizioni specifiche come, ad esempio, quella daoista.

Le testimonianze in nostro possesso della pratica di esercizi fisici per il benessere, almeno nei ceti più benestanti della società cinese, sono molto antiche.

Già nel 《黄帝内经》 huángdì nèijīng, il "Libro interno dell’imperatore Giallo", uno dei documenti più antichi dedicati alla medicina tradizionale giunti fino a noi, si accenna al "movimento" fisico per il mantenimento della salute.

La "leggenda" vuole che questo libro sia stato scritto, come dice il titolo dello stesso, dall’imperatore giallo, una figura che nella storia cinese è più mitologica che storica.

È con le due dinastie 漢 hàn (quella occidentale e poi quella orientale) che iniziano a essere elaborate sequenze di esercizi ispirati al movimento degli animali. Nell’ambito della tradizione daoista si iniziarono a praticare esercizi in modo sistematico per coltivare la salute.

Durante la dinastia 宋南 nánsòng (Song meridionale), per esempio, la sequenza del 八段錦 bāduànjǐn iniziò a diffondersi (puoi leggere il nostro volume dedicato a questa sequenza "Le otto sezioni di broccato"). Sappiamo che conobbe un notevole successo e gradualmente si divise in due grandi varianti: quella del nord e quella del sud.

In altre parole, in Cina la tradizione che vede esercizi fisici eseguiti con lo scopo di ricercare il benessere è antica migliaia di anni.

Forse non tutte le persone che oggi praticano la disciplina del QiGong sanno che in questo lungo periodo di storia la parola QiGong, oggi associata a questi esercizi per il benessere, non appare praticamente mai.

Solo nel manoscritto 中山玉櫃服氣經 zhōngshān yù guì fúqì jīng, il "Libro sacro del Qi dell’armadio di giada del Zhongshan", risalente alla dinastia 唐 táng (618 d.C – 907 d.C.), appare per la prima volta il termine 氣 qì associato a degli esercizi fisici. Ma è solo con il Novecento che il termine QiGong acquisisce il significato che oggi le persone che praticano questa disciplina in tutto il mondo gli attribuiscono.

Per capire quando e perché la parola QiGong inizia a essere utilizzata dobbiamo fare un piccolo passo indietro nel tempo, a un cupo periodo della storia cinese contemporanea, oggi chiamato 國共内戰, guógòng neìzhàn, guerra civile. La guerra civile tra il Kuomintang e il Partito Comunista Cinese (CPC).

Con questo nome si identifica la guerra civile scoppiata nel 1927 e durata, fra fasi alterne, fino al 1950. Guerra civile che ha visto opporsi il partito nazionalista, chiamato Kuomintang (中國國民黨 zhōngguó guómíndǎng) e il Partito Comunista Cinese, CPC (中國共產黨 zhōngguó gòngchǎndǎng).

Dopo l’invasione giapponese della Cina, avvenuta nel 1937, i comunisti e i nazionalisti realizzarono per breve tempo una politica comune per respingere l’invasore. Nel 1946, dopo che i giapponesi erano stati cacciati dal Paese, fallita ogni possibilità di accordo tra le due fazioni, cominciò la seconda fase della guerra civile.

Siamo nel 1947. La Cina è dilaniata dalla guerra civile che avrà termine nel 1950.

Quell’anno un giovane impiegato ventisettenne del Partito Comunista Cinese, 劉貴珍 liú guìzhēn, a causa della tubercolosi e di ulcere gastriche fu rimandato a casa, nella contea di 威 wēi (provincia di 河北 héběi), per rimettersi dalla malattia. Liu Guizhen era talmente debole che i suoi superiori ritenevano che non sarebbe riuscito a sopravvivere.

劉渡舟 liú dùzhōu, lo zio paterno di Liu Guizhen, si offrì di prendersi cura del nipote. Quest’ultimo, infatti, sosteneva di essere il quinto successore di una tradizione buddista segreta chiamata 內養功 nèi yǎng gōng ("nutrimento interno") e dichiarava di essere un esperto di medicina tradizionale cinese.

Per cento giorni lo zio impose al nipote di non ricevere visite, di non parlare, di non vedere donne e di astenersi da qualsiasi attività sessuale. Il "piano terapeutico" non prevedeva particolari restrizioni alimentari, anche perché a causa della guerra civile il cibo scarseggiava. Doveva però bere molta acqua.

Liu Guizhen non si poteva lavare, non poteva tagliare i capelli e le unghie delle dita delle mani e dei piedi.

A parte mangiare, dormire ed espletare le proprie funzioni corporali, ogni momento della giornata doveva essere dedicato alla pratica del Nei Yanggong.

Al centro di questa intensa pratica di attività motoria c’erano degli esercizi di respirazione in cui Liu Guizhen doveva assumere differenti posture e cantare specifici mantra.

Dopo 102 giorni Liu Guizhen aveva ripreso peso e, soprattutto, aveva riacquistato una buona salute. Tornò così al lavoro. Sorpresi dalla sua inaspettata guarigione i funzionari comunisti vollero sapere come fosse riuscito a guarire.

In un momento storico dove i feriti a causa dei disordini erano in quantità enormi e i medici e le medicine scarseggiavano, ciò che aveva aiutato a guarire Liu Guizhen poteva rivelarsi una preziosa risorsa.

Il magro stipendio che Liu Guizhen riceveva fu aumentato di un sacco di riso e fu rimandato nuovamente a casa con un preciso incarico: imparare tutto quello che sapeva lo zio in materia di salute. Dopo un periodo di studio fece ritornò dai suoi supervisori con una grande quantità di informazioni.

Lo zio aveva rivelato al nipote il "segreto" del Nei Yanggong, che consisteva nel ripetere in silenzio una frase (un mantra), mentre si concentra la consapevolezza della mente sotto l’ombelico (nel 丹田 dāntián). L’attività cerebrale rallenta e gli organi interni vengono rafforzati.

Il 丹田 dāntián è il luogo dove si coltiva una lunga vita. Generalmente il dantian è collocato sotto l’ombelico a una distanza che corrisponde all’incirca allo spessore di due dita, in corrispondenza del punto di agopuntura CV-6, il 氣海 qì hǎi, il mare del Qi. Infine, Liu Guizhen colloca il dantian non sulla superficie ma all’interno dell’addome.

Il compito assegnato a Liu Guizhen era di estrarre le tecniche cinesi di coltivazione del corpo dal loro contesto "feudale" e religioso, per standardizzarle e metterle al servizio della costruzione di uno Stato moderno e secolare.

I dirigenti del partito nutrivano dei dubbi sul fatto che il popolo potesse accettare la proposta dello zio di Liu Guizhen nella sua forma "originale". Concordavano, infatti, che per raggiungere l’obiettivo era necessario apportare dei cambiamenti a ciò che Liu Guizhen aveva imparato.

Le dodici ore di pratica giornaliera furono ridotte a circa sei. Le tecniche di respirazione, le posture del corpo e i movimenti furono mutuati e semplificati dalla disciplina del 太極拳 tàijí quán. I mantra furono sostituiti con modi di dire e aforismi secolari, conosciuti praticamente da chiunque. Rimasero al centro della pratica la respirazione controllata e la concentrazione della mente sul dantian.

I dirigenti del partito comunista erano molto interessati a individuare una metodica che fosse semplice da apprendere e, soprattutto, che fosse poco costosa. Una volta che la metodica fu filtrata dalla visione "moderna" che il Partito Comunista Cinese aveva dello Stato, la maggior parte delle persone poté eseguire in modo autonomo degli esercizi per prendersi cura delle proprie condizioni di salute.

Inoltre, gli esercizi potevano essere eseguiti ovunque e in qualsiasi momento, senza dover ricorrere ad attrezzature o farmaci speciali.

Ciò che prima era stato segretamente tramandato da maestro ad allievo ora era pronto per essere istituzionalizzato e, soprattutto, era pronto per essere posto sotto il controllo delle direttive governative e diffuso in tutta la Nazione.

Rimaneva solo un ultimo problema: il nuovo approccio sanitario non poteva essere chiamato Nei Yanggong.

Il nome avrebbe svelato la sua "perniciosa" ascendenza buddista. Era necessario individuare un termine più "scientifico", un nome che potesse rientrare nel "quadro concettuale materialista" del partito comunista cinese. In poche parole, prima che questo nuovo metodo fosse diffuso doveva avere un nome che fosse politicamente accettabile.

Liu Guizhen si confrontò a lungo con 黃月庭 huáng yuètíng, che all’epoca era il direttore del 河北省衛生廳 héběi shěng wèishēng tīng, il dipartimento della salute della provincia di Hebei.

Vennero considerati nomi come "terapia spirituale", "terapia psicologica", "terapia dell’incantesimo". Nomi che furono tutti scartati.

Nel 1934 (alcune fonti riportano che era il 1936), l’ospedale 杭州祥林 hángzhōu xiáng lín situato nella città di 杭州 hángzhōu (nell’attuale provincia di 浙江 zhèjiāng), pubblica il libro 《肺癆病特殊療法——氣功療法》 "fèiláo bìng tèshū liáofǎ —— qìgōng liáofǎ": "Terapia speciale per la tubercolosi: la terapia del Qigong" scritto da 董浩 dǒng hào.

Liu Guizhen era malato di tubercolosi ed è probabile che avesse avuto modo di leggere questo libro (anche se non ne abbiamo una certezza assoluta). In questo libro la parola QiGong è usata per indicare degli "esercizi di respirazione".

Quello che è certo è che il termine QiGong fu scelto per definire questo nuovo approccio alla salute. Fu scelto questo termine invece di altre parole, perché gli esercizi elaborati erano caratterizzati da una forte enfasi sulla respirazione.

Il 3 marzo 1949 黃月庭 huáng yuètíng, il direttore del 河北省衛生廳 héběi shěng wèishēng tīng, in una presentazione ufficiale utilizzò per la prima volta la parola QiGong.

Questa "nuova" metodica richiedeva a chi la praticava di concentrarsi sul respiro con un alto grado di attenzione e di allontanare le "distrazioni" concentrando il pensiero sulla respirazione. In modo che la coscienza della persona praticante possa raggiungere uno stato di quiete. In altre parole, il metodo di respirazione è solo un mezzo per aiutare a entrare nella quiete, non l’essenza della metodica.

Nel 1953 Liu Guizhen pubblica un articolo in cui scrive: "perché si chiama terapia QiGong? Il carattere 氣 "qì" qui significa respirazione. Il carattere 功 gōng è la pratica di regolare costantemente la respirazione e la postura, questa terapia di QiGong è ordinata e studiata da un punto di vista medico e utilizzata per il trattamento. La malattia e l’assistenza sanitaria aumentano, rimuovono la feccia superstiziosa del passato, per questo si chiama terapia del QiGong.

Attraverso queste parole di Liu Guizhen, possiamo comprendere chiaramente che lui considerava il 氣 qì, il respiro, come la caratteristica essenziale del QiGong.

Il 19 dicembre 1955 fu invitato a Pechino alla cerimonia inaugurale dell’Accademia Cinese di Medicina Tradizionale Cinese dal Ministero della Salute (卫生部汇 wèishēng bù huì). Occasione nella quale Liu Guizhen fu pubblicamente lodato per aver sintetizzato e diffuso il QiGong. Questo fece sì che il lavoro svolto da Liu Guizhen si diffuse molto velocemente in tutta la Cina.

Il presidente 毛澤東 máo zédōng nominò Liu Guizhen "lavoratore avanzato" e durante tutto il 1955 incontrò i principali funzionari del Governo.

Nel 1956 Liu Guizhen fu nominato direttore del primo sanatorio dedicato al QiGong nel distretto di 北戴 běidài. Sanatorio che lo Stato cinese volle fortemente.

Lo zio fu chiamato a insegnare e secondo i registri, qui furono curate 365 persone (la maggior parte affette da ulcere e disturbi nervosi). Il 100% dei pazienti mostrò dei miglioramenti, mentre il 95% guarì completamente.

Fino al 1964, vi furono curate 3000 persone, fra cui molti membri di alto rango del Partito Comunista Cinese. Qui furono formate oltre 700 persone. Fino al 1965 fu considerata la piÙ importante istituzione dedicata al QiGong in Cina.

Liu Guizhen e il suo metodo raggiunse una tale fama che lo stesso presidente della Cina, 劉少奇 liú shǎoqí, lo invitò a insegnare il QiGong a Pechino.

I metodi di pratica elaborati da Liu Guizhen divennero in breve tempo il modello di riferimento nell’organizzazione della salute pubblica. La pratica del QiGong fu introdotta nelle istituzioni mediche di tutta la Cina. Liu Guizhen grazie al successo del nuovo metodo di “cura”, di fatto, assunse il ruolo di leader nell’organizzazione della salute pubblica.

Si unì al Partito Comunista Cinese e per quattro anni si spostò in tutta la provincia di Hebei per guarire con il "suo" QiGong.

I risultati furono impressionanti: le tecniche promuovevano la prevenzione e la guarigione, soprattutto dalle malattie dell’apparato respiratorio, digestivo e del sistema nervoso. Con un significativo rafforzamento del sistema immunitario, una riduzione dell’ipertensione e miglioramenti nel diabete e nelle patologie cardiache. Liu Guizhen era però reticente a utilizzare il QiGong per curare il cancro, credeva che potesse aiutare ad accelerare il recupero dopo il trattamento ma non a curare questo tipo di malattia.

Liu Guizhen è talvolta chiamato "il padre del moderno QiGong medico". Ovviamente non è l’unica persona che ha contribuito alla diffusione del QiGong in tutta la Cina.

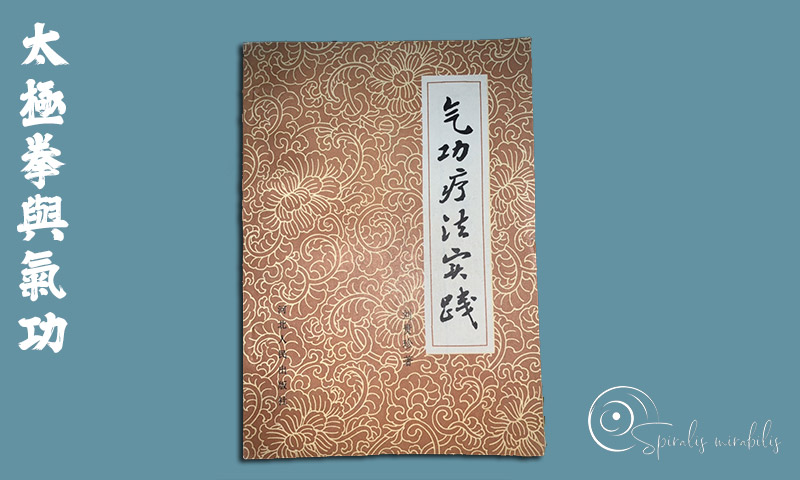

Nel settembre del 1957 è pubblicato un suo libro intitolato 《氣功療法實踐》 qìgōng liáofǎ shíjiàn (pratica della terapia del QiGong). È stato il primo libro di questo tipo a comparire in epoca moderna e divenne rapidamente lo standard per quelli pubblicati nei successivi quarant’anni.

Nel 1982 è stata pubblicata un’edizione riveduta e ampliata. Il totale di volumi stampati (prima e seconda edizione messe assieme) fu di ben due milioni di copie. Il suo libro ha permesso al "QiGong" di divenire quella parola famigliare che oggi coloro che praticano e non praticano la disciplina conoscono.

Come in tutte le cose della vita, dopo un momento di grande "successo", di grande visibilità, nel 1966 tutto cambiò. Quell’anno ebbe avvio la rivoluzione culturale, 文革 wéngé (aveva il nome ufficiale di grande rivoluzione culturale proletaria (無產階級文化大革命, wúchǎn jiējí wénhuà dà gémìng). Ma già negli anni precedenti, qualcosa era cambiato.

La stampa, infatti, aveva iniziato a etichettare il QiGong come una disciplina che promuoveva concetti superstiziosi, concetti di tranquillità e armonia contrari al concetto dell’allenamento fisico attivo.

Il QiGong fu definito "una putrida reliquia del feudalesimo", una "spazzatura della storia". Praticare il QiGong implicava trasformarsi in "mostri".

David Palmer, nel suo libro "La febbre del Qigong" (p. 42), suggerisce che questo improvviso cambiamento delle politiche del governo fosse dovuto all'aggressiva campagna del presidente Mao Zedong contro i leader del Partito per riprendere il controllo assoluto di quest’ultimo. Infatti, non solo molte delle persone ai vertici del partito erano sostenitori e praticanti del QiGong, ma erano anche stati curati da Liu Guizhen.

Successivamente fu lo stesso Liu Guizhen a divenire un bersaglio. Fu denunciato perché "creatore dell’erba velenosa del QiGong" e perché "nemico del popolo".

Nel 1965 Liu Guizhen fu espulso dal PCC (Partito Comunista Cinese), licenziato dal sanatorio di Beidai e incarcerato nella fattoria di Shanhaiguan 山海關 shānhǎiguān per la "rieducazione politica".

Durante gli anni di prigionia, sotto la minaccia di torture e persino della morte, Liu Guizhen continua a curare e insegnare il QiGong ai suoi compagni di prigionia, nonostante la moglie lo pregasse di smettere.

Si tramanda che ogni volta che rifiutava di smettere di insegnare rispondesse alla moglie con queste parole "il futuro confermerà [il nostro lavoro]. Un giorno la scienza che noi chiamiamo QiGong sarà conosciuta e giudicata come una preziosa eredità e un tesoro a beneficio di tutta l’umanità".

Parole, forse, un po’ troppo profetiche e di cui nelle mie ricerche ho potuto trovare solo una tradizione orale. Da prendere, quindi, con le dovute cautele.

Nel 1969 il sanatorio che dirigeva venne chiuso e al personale fu ordinato di abiurare e condannare tutto il lavoro svolto fino a quel momento.

Nel 1976 con la morte di Mao Zedong e la fine della Rivoluzione Culturale, il sanatorio fu riaperto.

Fra il 1969 ed il 1976 il sanatorio fu riaperto per brevi periodi. Si racconta che, quando la terza moglie di Mao Zedong, 江青 jiāngqīng, si ammalò di cancro, il Grande Timoniere le ordinò che dovesse recarsi proprio nel sanatorio della provincia di Beidai per praticare il 太極拳 tàijíquán.

L’incongruenza tra la rigida linea del partito e le reali convinzioni pro-qigong di molti dei suoi leader può essere una parziale ragione della rapida rinascita del QiGong a partire dal 1978.

Il 28 ottobre 1980, Liu Guizhen, fu nuovamente nomianto direttore del sanatorio di Beidai. Ma i lunghi anni di prigionia lo avevano segnato profondamente, sia nel fisico che nello spirito. Morì nel 1983 all’età di 63 anni. Una morte troppo "precoce" per un maestro di QiGong.

Dopo la morte di Liu Guizhen, sua figlia 劉亞非 liú yàfēi, continuando a seguire la tradizione di famiglia, divenne il settimo successore del QiGong di 內養 nèi yǎng. Fu nominata vicedirettore dell’ex sanatorio di Beidai, oggi chiamato 河北省醫療氣功醫院 héběi shěng yīliáo qìgōng yīyuàn. Il suo programma di studi si è ampliato fino a includere il Taiji Quan e la Medicina Tradizionale Cinese (MTC) e anche un po’ di medicina occidentale.

Oggi il QiGong che le persone praticano in ogni angolo del mondo, traendone un beneficio per la salute, hanno un debito nei suoi confronti e ricordarne il nome, la vita e il lavoro che ha svolto è il modo migliore per saldare questo debito.

A. Palmer. Qigong Fever: Body, Science and Utopia in China. Columbia University Press, 2007.

Masaru Takahashi & Stephen Brown. Qigong for Health: Chinese Traditional Exercise for Cure and Prevention. Japan Publications, 1986

1957/1981-2 Liu Guizhen Qigong Therapy Practice. 劉貴珍 《氣功療法實踐》

Liu Yafei. Innen Nährendes Qigong–Neiyanggong. Urban & Fischer, 2012

Kenneth S. Cohen. The Way of Qigong. Ballantine, 1997.

Kristin Kupfer. Emergence and Development of Spiritual-Religious Groups in the People’s Republic of China after 1978—Dissertation.

Metti in pratica la vera conoscenza

實踐真知

shíjiàn zhēnzhī

Francesco Russo

NOTE SULLA TRASCRIZIONE FONETICA

Le parole in lingua cinese quando appaiono per la prima volta sono riportate in cinese tradizionale con la traslitterazione fonetica. A partire dalla seconda volta, la parola è riportata con il solo pinyin senza indicazioni degli accenti per favorire una maggiore fluidità della lettura dei testi.

BREVE PROFILO DELL'AUTORE

Francesco Russo, consulente di marketing, è specializzato in consulenze in materia di "economia della distrazione".

Nato e cresciuto a Venezia oggi vive in Riviera del Brenta. Ha praticato per molti anni kick boxing raggiungendo il grado di "cintura blu". Dopo delle brevi esperienze nel mondo del karate e del gong fu, ha iniziato a praticare Taiji Quan (太極拳tàijí quán).

Dopo alcuni anni di studio dello stile Yang (楊式yáng shì) ha scelto di studiare lo stile Chen (陳式chén shì).

Oggi studia, pratica e insegna il Taiji Quan stile Chen (陳式太極拳Chén shì tàijí quán), il Qi Gong (氣功Qì gōng) e il DaoYin (導引dǎoyǐn) nella propria scuola di arti marziali tradizionali cinesi Drago Azzurro.

Per comprendere meglio l'arte marziale del Taiji Quan (太極拳tàijí quán) si è dedicato allo studio della lingua cinese (mandarino tradizionale) e dell'arte della calligrafia.

Nel 2021 decide di dare vita alla rivista Spiralis Mirabilis, una rivista dedicata al Taiji Quan (太極拳tàijí quán), al Qi Gong (氣功Qì gōng) e alle arti marziali cinesi in generale, che fosse totalmente indipendente da qualsiasi scuola di arti marziali, con lo scopo di dare vita ad uno strumento di divulgazione della cultura delle arti marziali cinesi.

一口氣。一種武術。一個世界。

Yī kǒuqì. Yīzhǒng wǔshù. Yīgè shìjiè.

—— 龍小五

Un solo respiro. Una sola arte marziale. Un solo mondo.

—— 龍小五

Ⓒ2021 - | Progetto realizzato da BrioWeb C.F. e P.IVA 03853870271 | Informativa sulla privacy e sui cookie